はじめに

本日は奈良県桜井市三輪にある大神神社について紹介します。

その特徴と私の厳選したイチオシ情報を踏まえた上で、分かりやすく解説していきます。

大神神社の特徴とご利益

日本最古の神社の一つで、三輪山そのものをご神体とする独特の信仰形態が特徴です。

本殿を持たず拝殿から三ツ鳥居を通して三輪山を拝むという古代からの形式となっています。

また、縁結びや夫婦円満、病気平癒など、幅広いご利益があるとされています。

医薬の神様が祀られている大神神社

ご祭神・大物主大神(おおものぬしのおおかみ)

配祀 ・大己貴神(おおなむちのかみ)

少彦名神(すくなひこなのかみ)

大国主大神の伝承と三輪山の関係

大物主大神(おおものぬしのおおかみ)が出雲の大国主神(おおくにぬしのかみ)の前に現れ、国造りを成就させる為に自分の御霊を三輪山に祀られることを望んだとあります。

この伝承では大物主大神は大国主神の別の御霊として現れ三輪山に鎮まったと言われています。

神社の社殿が成立する以前の神祀りの様を今に伝えているため、大神神社は最古の神社と呼ばれています。

大物主大神のご利益って?

国造りの神様としても有名です。

農業、工業、商業すべての産業開発、 方除、治病、造酒、製薬、禁厭、交通、航海、縁結びなど世の中の幸福を増し進めることを計られた人間生活の守護神と言われています。

崇神天皇の時代に大流行した疫病を鎮しずめたこと、高橋活日命(たかはしのいくひのみこと)と共に美酒を作り出したことから医薬の神様や酒造りの神様とも言われてている。

「大いなる物の主」という名の由来はすべての精霊を統すべられるという意味で、災をなす精霊をも鎮める霊威から厄除け・方位除の神様としても厚く敬うやまわれています。

※大物主大神は大国主命と同一視(別名)されているという説もあります。

また、その他にも別名として大己貴神など様々な名前を持っています。

大物主大神が病気平癒としても有名な理由

大物主大神は出雲の大国主神と同一神とされており大国主神が因幡の白兔を助けた神話は有名です。

さらに配祀の少彦名神は、大国主命とともに国造りをした、日本神話の中でもとても重要な役割を担う神様です。 その豊かな知恵と技で、医薬を得意とする中、酒造、温泉、厄除けも司り人々を病難から救った神様として厚く信仰されています。

(因幡の白兎の話は別の記事で紹介します)

大神神社の魅力と見どころ【厳選6つ紹介】

①三輪山

三輪山は、奈良盆地をめぐる青垣山の中でもひときわ形の整った円錐形の山です。

大物主大神が鎮まる神の山として信仰されている。

三輪山は松・杉・檜などの大樹に覆われており、その一つ一つに至るまで神宿るものとして尊ばれています。

万葉集をはじめ多くの書物に「三輪の神杉」として神聖視されていた記述があり、三輪山の杉の葉で造られた杉玉が酒造りのシンボルとして酒屋の軒先に飾られるようになりました。

現在、三輪山は申し込みをすると登拝できるようになっています。

ご神体山であるので敬虔な心で入山しましょう。

山中には神霊が鎮まる岩が点在し、磐座(いわくら)と呼ばれて信仰の対象となっています。

神社の古い縁起書には頂上の磐座に大物主大神、中腹の磐座には大己貴神、麓の磐座には少彦名神が鎮まるとされています。

② 狭井神社(さいじんじゃ)

ご祭神の荒魂(あらみたま)を祀る延喜式内社。

力強いご神威から病気平癒・身体健康の神様として信仰が篤い。

③薬井戸 (くすりいど)

狭井神社の拝殿脇にあり、

【万病に効くという薬水】が湧き出る井戸。

「ご神水」として水を汲みに来られる方が多い。

④磐座神社(いわくらじんじゃ)

社殿がなく、神の鎮まる頑固な岩(磐座)をご神座として少彦名神をまつる。

少彦名神「神農さん」とも呼ばれる薬の神様。

⑤ くすり道(久すり道)

狭井神社への参道で薬業関係者奉納の薬木・薬草が植えられている。

⑥なで兎

大神神社の大鳥居(現在の一の鳥居のこと)前に鉄の灯篭が奉納されました。

この灯篭は一風変わっており、火を灯す火袋と呼ばれる部分の上には兎の置物が据えられていました。

兎の置物を撫でると身体の痛いところを癒してくれる、また願い事を叶えてくれると言われています。

なぜ兎のデザインだったのか?

実は大神神社の例祭は崇神天皇の8年卯の日に始まったとされています。

それ以来卯の日を神縁の日として祭りが行われてきました。そのため卯の日の神事と称されてきました。縁深い干支である卯ゆえに兎の造形であったと考えられています。

大鳥居の前で参詣者を出迎えていた鉄の灯篭も、第二次世界大戦の戦局の悪化に伴い国から物資として要請を命じられてしまいます。

しかし幸いなことに火袋を守っていた兎の置物と火袋の下にあった亀の置物は青銅製でしたが、神社に保管されることとなりました。

そして、いつのころからか境内の奥にあった兎の置物を撫でると身体の痛いところを癒してくれる、また願い事を叶えてくれると言われるようになりました。

◎その他にも魅力は沢山あります。その為、今回は「病気平癒」を目的とした、すい的に絶対お勧めしたい場所を厳選して紹介しました。

大神神社の霊剣あらたかな、その他の魅力スポット

下記もポイントや末社・摂社もオススメしたかったポイントです。

- 三ツ鳥居【別名:三輪鳥居】(みつとりい)

- 巳の神杉(みのかみすぎ)

- 神宝神社(かんだからじんじゃ)

- 成願稲荷神社(じょうがんいなりじんじゃ)

- 祓戸神社(はらえどじんじゃ)

- 夫婦岩(めおといわ)

- 活日神社(いくひじんじゃ)

是非、興味を持っていただけたら公式ホームページのリンクをつけておくのでご覧ください。

https://oomiwa.or.jp/

↑奈良県 大神神社の公式ホームページはこちら

大神神社参拝した、すいの感想と体験談

私が病気平癒にまつわる神社巡りを始めようと決意した原点であるのが大神神社です。

私は今年の春から持病が悪化してきたため入院して精査を受けました。

結果は原因が分からず血液検査も右肩下がりで、対症療法のみ行って一時退院となりました。

それからは不安感や絶望感しかありませんでした。落ち込む日が続き、たくさん壁もありましたが、最終的には「まだ生きたい」「誰も助けてくれない」「神様に縋るしかない」、そうふと思ったことがあったのです。そんな中、私が気になったのが狭井神社と少彦名神でした。

薬井戸からいただける【万病にご利益があるといわれるご神水】がどうしてもいただきたく、ご神祭と配祀のご利益しか知らない状態で参拝に行きました。ご神水は本当に沢山の人から信仰されているようで、多くの人がご神水を汲んでいました。その時私は、こんなに神聖な空気の場のご神水はやはり病気平癒、万病に霊剣あらたかであるからこその信仰なのだと実感しました。

※ご神水をボトルなどに汲み持ち帰ること自体は禁止されていませんが、大量に持ち帰ると枯渇の原因になったり神社にご迷惑がかかるため節度を持って量考えましょう。

第一印象は凄く大きな格式高い神聖な雰囲気のある神社だと感じました。

境内にいるだけでパワーも貰えているような、そんな気分になりました。

どうやら三輪山の登拝もできるということをその場で知ったのですが少し迷いました。

私は退院してそれほど期間が経っていなかったのです。だから「御神体である三輪山には凄く登拝してみたいしパワーもいただきたい」けれど「体力も落ちているし登拝で悪化につながらないだろうか」という葛藤がありました。

悩み抜いた結果、私は無理はせず登ることを決めました。手続きを終えて説明を聞いてからいざ入山。

思っていたよりも勾配が激しく、山頂までが長い。。。まだ山の中腹までも行けてないのですが、体調のことを考慮して泣く泣く下山を決意しました。

その時に心に誓ったことがあります。また持病の悪化が今後、軽快して元気な状態になってから、お礼の意味も含めて登拝をリベンジしようと。

その後、祈祷もしていただき末社摂社近くに建てられている由緒や説明を読み参拝してきました。正直、境内の大自然と気持ちが軽くなるような雰囲気、社一つ一つが綺麗で感動の連続でした。

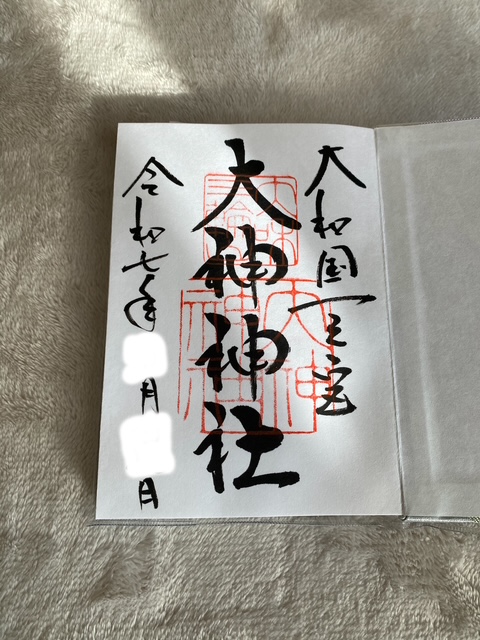

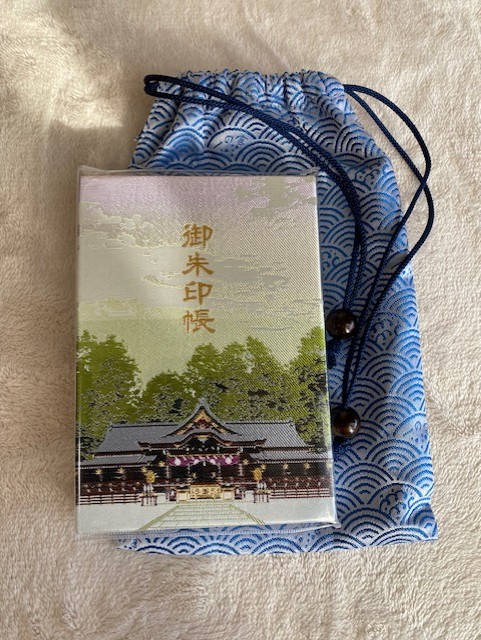

大神神社の御朱印紹介

奈良県の名物!【三輪そうめん】

大神穀主(タネヌシ)と三輪素麺

奈良時代の神主の次男に穀主(たねぬし)という人がいました。

穀主は農事で穀物の栽培をしていましたが、三輪の地に適した小麦の栽培を行い、小麦と三輪山の清流で素麺作りを始めたとされます。

現在も三輪の銘産として手延べ素麺が有名ですが、大物主大神とその子孫の大神穀主との伝承から、素麺作りに携わる人々はご祭神を素麺作りの守護神として厚く敬っています。

大神神社に行かれる際は是非、名物の三輪そうめんを食べて見てください。

大物主大神が蛇神と言われる理由と恋物語

境内にある神杉には卵が参拝者から奉納されることが多いです。

崇神天皇の時代に神意を伝える巫女として天皇を助けた倭迹迹日百襲姫(やまとととびももそひめ)という方がいました。

この姫が大物主大神の妻となりますが、大物主大神は夜にしか姫のもとを訪れません。

姫は「貴方様の顔をはっきり見たい」と大神に願い出られます。大神は「もっともな事」と、姫の申し出を聞き届け「姫の櫛を入れた箱の中にいるが、箱を開けても決して驚いてはならぬ」と念を押しました。

不審に思いながらも明朝に姫が箱を開けると、そこに小蛇が入っており、驚きのあまり姫は悲鳴を上げてしまいます。大神は蛇からたちまちに麗しい男性に姿を変え、約束を破ったことを責め、二度と姫とは会えぬと大空を翔けて三輪山に帰ってしまいました。

そして後悔した姫は箸で女陰を突いて命を落とします。このことから百襲姫の墓は箸の御墓と呼ばれました。

大物主大神が姿を現す形の一つが蛇体であったということで、この物語は蛇神の信仰の古さを伝えています。大神神社で蛇は「巳みさん」と親しみを込めて呼ばれており、福徳をもたらす霊威として崇められています。境内に卵がお供えされていますが、これも巳さんの好物の卵をお供えしようという崇敬者の信仰の表れです。

今後の病気平癒をめぐるブログと今回のまとめ

大神神社にはまだまだ書ききれないほどの伝承や魅力がたくさんあります。

調べてみると難しく書いてあったり見慣れない感じや語句も出てきます。

しかし、このブログでは分かりやすく、かつ私が厳選したポイントを要点を絞って説明していきます。

皆様に楽しんで神社を知ってもらえるような工夫をして紹介していくので、是非興味を持ってもらえたら嬉しく思います。

⚠️神社内での撮影記録は禁止となっている場所が多くあります。撮影記録する場合は許可の範囲内で節度を持って行いましょう。

※本記事は筆者の参拝体験や一般的な伝承に基づくものであり、医療的助言・診断を目的としたものではありません。

コメント