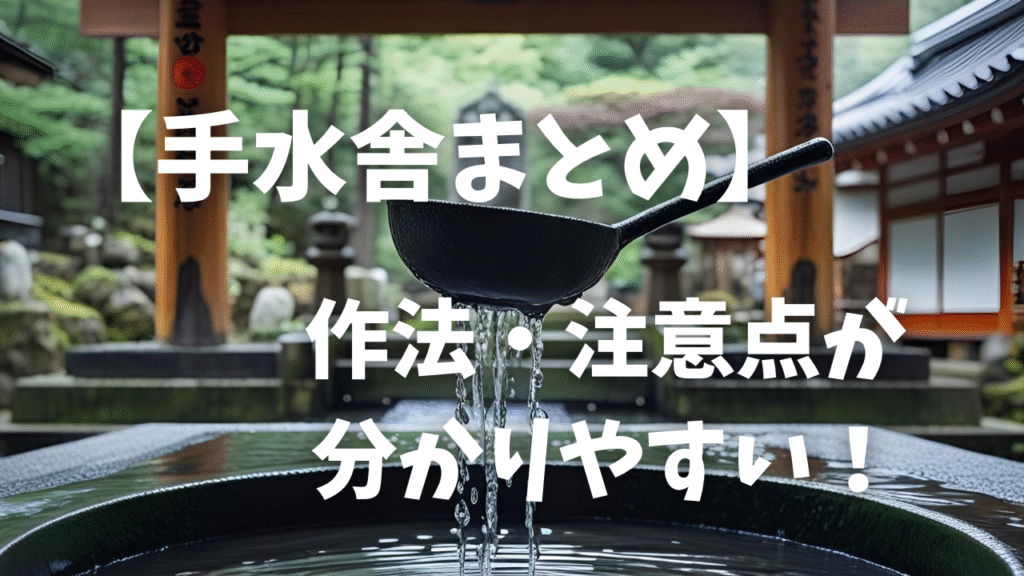

皆さま意外と手水舎の読み方や、作法を知らない人は意外と多いのではないでしょうか?

今回はその手水舎について分かりやすく要点を抑えて解説していきます。

清めの儀式『手水舎』って?読み方と重要な意味

神社で水が溜まっている盤と杓がセットになっている場所を一度は見たことがあるのではないでしょうか?あれは「手水舎」と言う場所で、今回は手水舎の作法や意味、注意点などを解説していきます。

「手水舎」は「ちょうずや」や「てみずや」と読みます。

神社にある参拝前に手と口を清める場所のことで、

参道の入り口や社殿の近くにあり、柄杓で水を汲み、身を清める目的があります。

一般的に手水舎には四本柱の屋根が乗った吹き抜けの構造で、水盤(すいばん)という水を張った器と、柄杓(ひしゃく)と呼ばれる水を汲むための道具が置かれています。

※ただし、神社によっては水盤や柄杓が無く、流水だけの施設もあるため、今回は両方のケースでの作法も紹介していきます。

禊(みそぎ)の効果あり!手水舎で身を清める由来

禊(みそぎ)とは神道における儀式の一つで、水を使って身を清める事です。

罪や汚れを洗い流し心身を清浄な状態にすることを目的としています。

古代では滝に打たれたり海や川に浸かったり井戸水をかぶるといった方法で穢れを祓う、身を清めていました。しかし現代ではその簡易的な方法として手水舎が設けられ一般的となっています。

意外と知らない!?手水舎の作法と注意点

手水舎には基本的な作法があります。

手水の仕方(柄杓がある場合)

- 右手で柄杓の柄(え)を持ち、水盤の水をすくいます。

- まず左手を洗い、次に柄を左手に持ち替え、右手を洗います。

- 次にもう一度、柄を右手で持ち、左手のひらに水を溜めて水で口をすすぎます。

- 再度、左手を洗い、柄杓を縦にして柄の部分を、残った水で洗い流します。

- 柄杓を元の位置に戻します。

手水の仕方(流水の場合)

- まず両手を洗います。次に両手に水をためて、その水で口をすすぎます。

- 再度、両手を洗います。

※柄杓がある場合と同様に、

「左手→右手→左手で水を溜めて口をすすぐ→左手を洗う」

といった方法もあります。(ちなみに私は柄杓ver.で統一して覚えています)

【これで戸惑わない】手水舎での注意点

・すくった水や洗い流れていく水が水盤に水が入らないように注意しましょう。

・柄杓に直接口をつけないようにしましょう。

・ハンカチを使わない方が良いという謂れもありますが、使っても問題ありません。

・衛生的な観点から水盤の水で口をすすぐ、手を洗うことが困難な場合は、

ウェットテッシュや除菌シート、持参の水などを使用しても大丈夫です。

・基本的には上記の作法を柄杓1杯分の水で行います。

手水舎に対する、すいの考え方とまとめ

手水舎は身を清めるといった意味があり基本的な作法が様々な場で紹介されています。

さらには神社によって誤差ですが微妙に違う作法が紹介されている神社もあります。

しかし私は手水舎の作法や注意点を完璧にする必要はないと思うのです。

なぜなら手水舎とは「身を清めて神様と向き合う」といった意味合いを理解できていれば細かい作法は大きな意味をなさないと考えているからです。

要するに気持ちの問題だと考えます。もちろん、作法を完璧にできることに越したことはないですが、それを出来てないからといって、不浄だ穢れだ、という神様はいないと思うのです。

意味を知った上で、手と口を清めよう、と手水舎を利用することが大事なことだと私は考えているので、作法があるからと緊張せずにリラックスして参拝して頂けたらいいなと思います。

参拝で使う言葉や神社に関する用語は、神道・神社の用語解説で詳しく確認できます。

コメント